2022年11月26日,厦门大学规范理论研究中心首席专家徐梦秋教授通过线上会议的形式,分别于上午和下午参加了“第六届京师分析哲学论坛——规范性哲学研究”与“‘深入学习党的二十大精神 创新21世纪中国马克思主义哲学话语’学术讨论会——中国马克思主义哲学史学会2022年年会”两场学术会议,并依次分享了题为《规范性的内涵、析分和来源》与《马克思主义的规范性维度》两篇参会报告,引起了与会学界专家学者和广大师生的积极讨论和热烈反响。

11月26日上午8时30分,由北京师范大学哲学学院、北京师范大学价值与文化研究中心、北京师范大学外国哲学与文化研究所和北京师范大学分析哲学国际研究中心共同承办的“第六届京师分析哲学论坛——规范性哲学研究”于线上召开,来自全国各高校相关领域的180余位专家学者齐聚线上,共享学术盛宴。8时45分,厦门大学规范理论研究中心首席专家徐梦秋教授发表题为《规范性的内涵、析分和来源》的主题学术报告。如会议主持人北京师范大学的李红教授所言,徐梦秋教授作为国内规范理论研究领域的开拓者和奠基者,对规范与规范性问题的研究具有深刻的创建性与广泛的影响力。

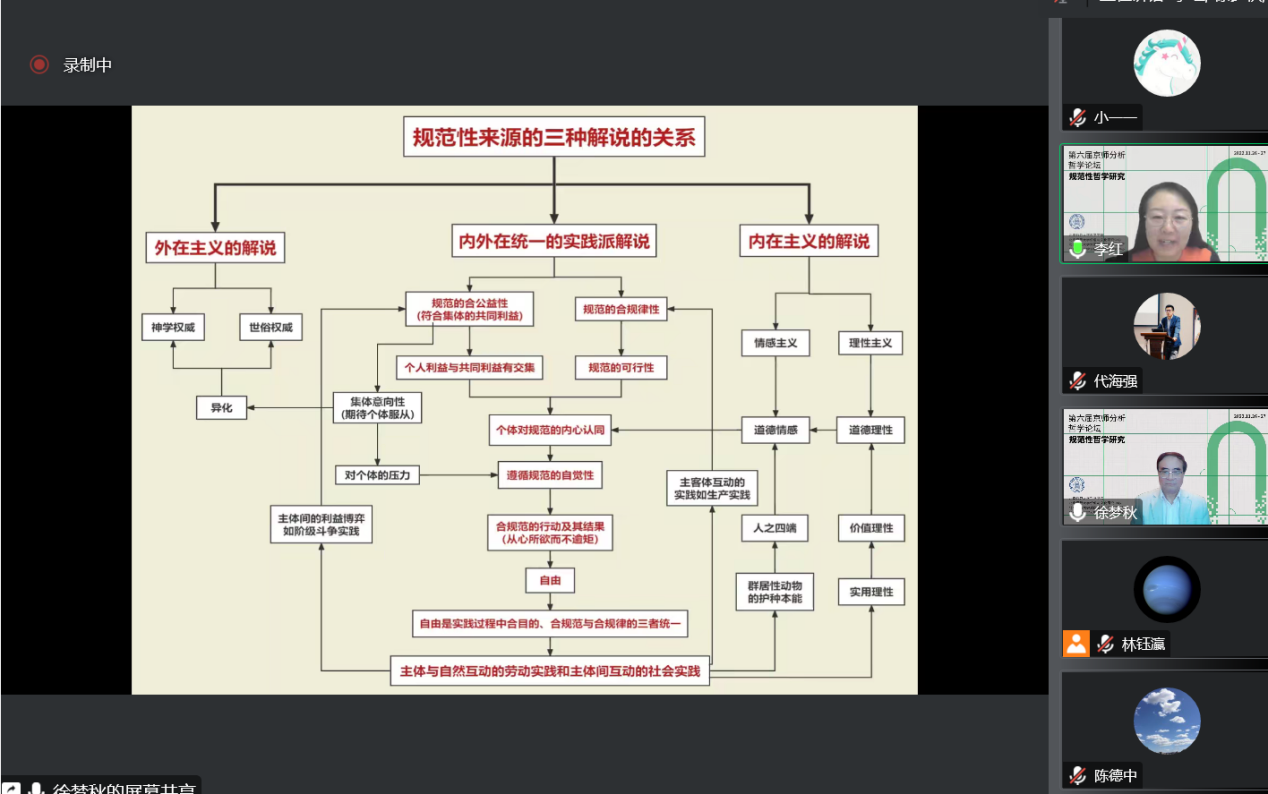

徐教授的《规范性的内涵、析分和来源》与会报告的内容主要分成以下四个方面展开:首先,通过考察规范的内涵与外延,明确了规范概念的定义,并给出了深刻阐释;其次,通过对描述性与规范性概念的对比区分,确定和阐释了规范性概念的基本内涵;最后,通过讲解四张简明清晰的流程图,展现了其对于规范性的析分与来源问题的深入研究。此后,深圳大学郑宇健教授和中国人民大学博士生田曼围绕规范与规范性相关问题,与徐教授进行了互动交流。

同日上午,由中国马克思主义哲学史学会、中国社会科学院哲学研究所与云南师范大学共同主办的“‘深入学习党的二十大精神 创新21世纪中国马克思主义哲学话语’学术讨论会——中国马克思主义哲学史学会2022年年会”于线上召开。下午15时,徐梦秋教授受邀分享了题为《马克思主义的规范性维度》的学术报告,全国相关领域师生与研究者共240多人实时在线观看了本场报告。报告主要对“规范性维度”与“马克思主义理论的规范性维度”两个问题展开阐述。

首先,徐教授通过举例展现了对于规范性维度或进路的思考,接着说明将描述性维度、解释性维度与实证性维度统称为认知性维度,并指出规范性维度与认知性维度这两种对待事物的方式是相互依存的。

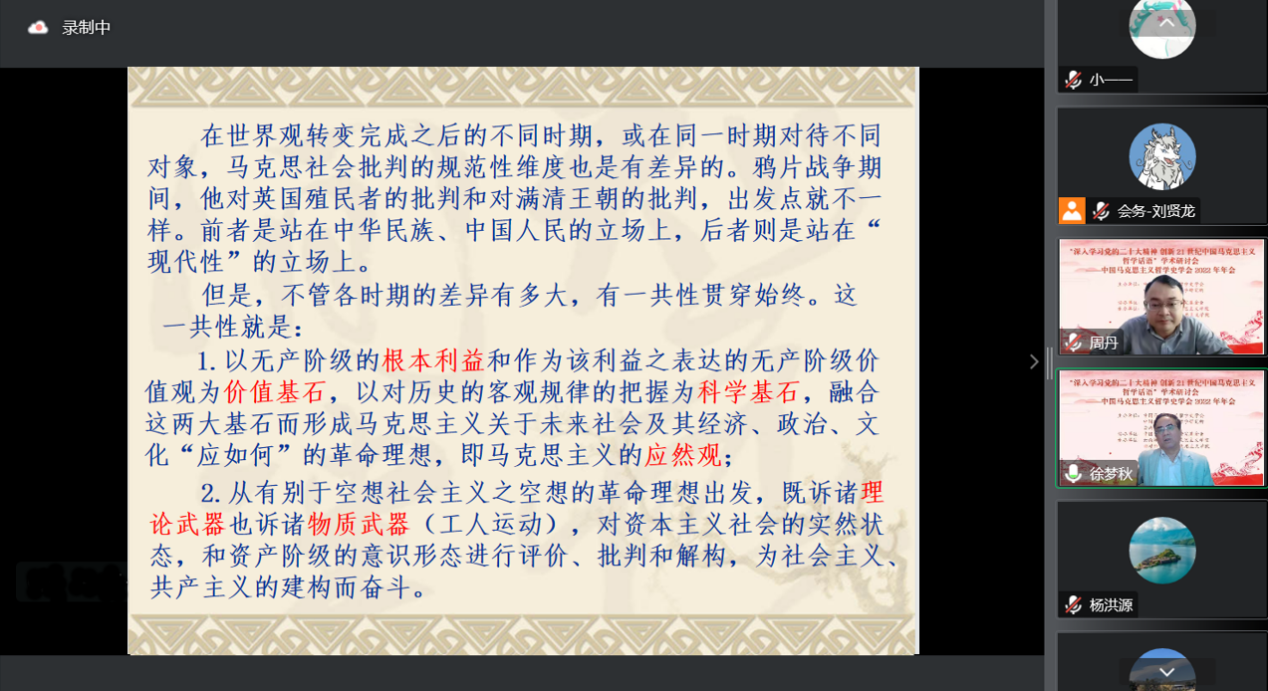

其次,针对西方马克思主义的代表人物哈贝马斯等人认为马克思主义社会理论的规范性基础不够明晰的批评,徐教授回应到,马克思理论的规范性基础是比较明确的,接着提出了自己的研究成果:我们认为,在世界观转变完成之后的不同时期,或在同一时期对待不同对象,马克思社会批判的规范性维度存在差异。但是,不管各时期的差异有多大,有一个共性贯穿始终。这一共性表现在:

第一,以无产阶级的根本利益和作为该利益之表达的无产阶级价值观为价值基石,以对历史的客观规律的把握为科学基石,融合这两大基石而形成马克思主义关于未来社会及其经济、政治、文化“应如何”的革命理想,即马克思主义的应然观。第二,从有别于空想社会主义之空想的革命理想出发,既诉诸理论武器也诉诸物质武器(工人运动),对资本主义社会的实然状态和资产阶级的意识形态进行评价、批判和解构,为社会主义、共产主义的建构而奋斗。

第一点说的是马克思主义者从事批判和建构的规范性基础和立足点,第二点说的是马克思主义的规范性维度所针对的实然对象和意识形态,以及它所要建构的新世界。由此可见,马克思主义理论的规范性具体是指:马克思主义的价值追求和远大理想,马克思主义的阶级性、实践性、批判性、革命性、建设性,以及马克思主义认识世界、改造世界的价值尺度和科学尺度的统一、应然尺度与客观尺度的统一。这就是马克思主义社会批判和社会建构的规范性基础和规范性维度。这是一个以无产阶级利益和科学历史观为基础,从马克思主义的价值观和应然观出发,批判违背无产阶级利益和历史规律的一切,维护符合无产阶级利益和历史规律的一切,建设“自由人联合体”的逻辑进路和实践过程。最后,本时段论坛发言的主持人、《哲学研究》编辑部主任周丹研究员对徐教授的发言进行了总结、评价与感谢。

本日,徐梦秋教授的《规范性的内涵、析分和来源》与《马克思主义的规范性维度》两场线上报告,在学界同仁面前展现了厦门大学规范理论研究中心的最新研究成果,受到了规范理论与马克思主义哲学研究学界的广泛关注,对于本研究中心的科研工作的进一步开掘与学术影响力的拓展起到了很好的促进作用。本中心热切期待学界专家学者就规范性与马克思主义的规范性维度等问题与我们沟通交流,从而不断深入推进国内规范理论研究的发展!