刘苏1 徐梦秋2

(1.福建师范大学公共管理学院,福建福州350007;2.厦门大学哲学系,福建厦门361005)

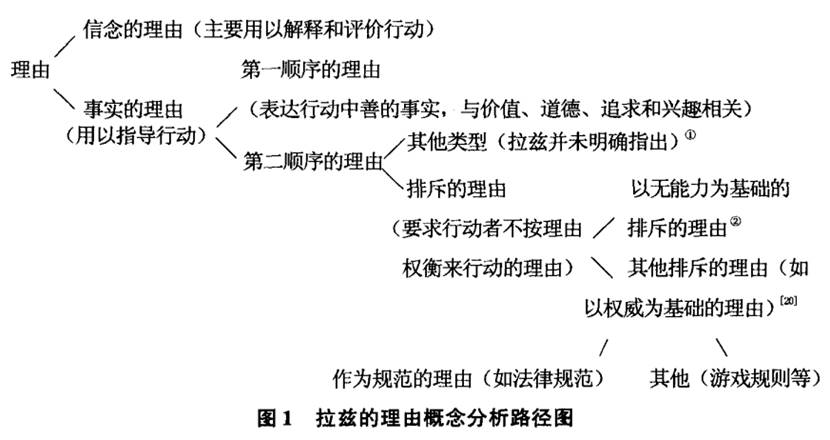

摘要:拉兹通过引入理由算子,对行动理由的概念和性质进行了深入分析.提出了理由是事实而非信念的观点,并将理由按层次和作用区分为第一顺序理由和第二顺序理由。在分析规则作为第二顺序理由的特殊性的基础上。拉兹更是将法律规则看作一种特殊的第二顺序的排斥性理由.解释了行动中的人们如何进行理由权衡和实践推理,并最终按规则来行动的实践过程。拉兹的理由理论不仅体现了他对传统实证主义分析法学的基本方法和理念的传承.为他在与自然法学的论战中。维护其强实证主义分析立场提供了有力的论战武器.更体现了他在实践哲学背景之下研究法律规则、规范与行为的关系以及实践推理问题的新思路。

关键词:理由;规则;行动;拉兹;实践哲学

约瑟夫•拉兹是当代西方道德、法律与政治领域最杰出的学者之一,同时也是当代实践哲学研究的代表人物。学界对于拉兹的研究,重点关注其法律权威理论。正如Coleman指出:“约瑟夫•拉兹对法律哲学和政治哲学的最大贡献之一就是他的权威理论。”然而,拉兹的法律权威理论是奠基在他对实证主义分析方法的运用上,建立在他对法律与道德关系的分析上,建立在对一般规范理论和实践哲学的深刻研究之上的。他把道德哲学、政治哲学和法哲学都看作实践哲学的分支,并将一般实践理性哲学的研究任务定位在分析规则和规范性体系等相关问题上。因此,想要更准确地理解拉兹在法律规范及其权威理论研究中取得的成就,我们就必须在他的一般实践理性哲学研究中找到这些理论得以建构的关键概念和逻辑基础。

“理由”(reason)概念的提出和以此为核心来分析法律和实践哲学问题是拉兹哲学理论中最富有创造性的地方,对“理由”概念的逻辑分析既是他传承实证主义分析方法的典型体现之一.也是他之后解决规范与行动的关系问题,分析法律规范的性质,提出其法律权威理论的逻辑基础。在实证主义分析法学与自然法学的论战中,拉兹对排斥性理由理论的论述成为他维护强实证主义分析立场的重要武器。而他所持的理由观在法哲学中引发的对理由相关问题的关注和争论。从某种意义上也可以被看作道德和实践哲学中关于理由内外因素论战的前奏。因此,下文我们将解决与拉兹理由理论相关的三个问题:第一,拉兹的理由理论是如何建构的,又如何体现出他对实证主义分析法学传统的传承和突破;第二,在实证主义分析法学和自然法学的论战中,排斥性理由概念的提出和分析何以维护拉兹的强实证主义分析立场;第三,拉兹的理由理论何以超越法哲学领域,从而对道德哲学和实践哲学的发展产生影响。

一、理由理论的逻辑建构及其对实证主义分析法学传统的传承和突破

拉兹认为,他之前的实践哲学常常把研究重点放在应该、规则、权威、义务等孤立的规范性概念上,这对于发展一种统一的规范性理论的概念逻辑是不利的,当务之急则是要建构一种关于行为理由的逻辑来取代道义逻辑,以便更好地建构关于实践过程和关键性实践概念的逻辑。因此,拉兹需要从分析“行动理由”的概念人手,确定理由的性质和类别,建构起关于行动理由的逻辑体系,并以此为基础来阐述理由在指导人们的行动时发挥的作用,解释规范与理由之间的关系,说明某些规范是某种特殊类型的行动理由。

然而,从日常语言的实际使用上来看,包含“理由”概念的语句所表达的情况具有多样性,表述这些理由句(reason—sentences)的目的也具有多样性,如“下雨是不去郊游的理由”用以解释不去郊游这一行动产生的原因,“他说谎是有理由的”既要解释行为产生的原因,又可能辅助我们对该行为进行评价。又如“‘象走田,马走日’是他下这一步棋的理由”则表达了规则对人们如何具体行动的指导。因此,理由句在日常语言中不论在形式上或是内容上都是复杂的。为了澄清理由概念和理由句,拉兹在分析了理由句的五种日常表述后,归纳出其最基本的形式“……是……的理由”。而为了更准确地分析这一形式,拉兹引入R(φ)理由算子以及变量p和x,来对理由句进行语义分析,其中表示人的行动,R表示理由,变量p表示事实,x表示行动者。这样一来,理由句的符号形式是“R(φ)p,x”,读作事实P是行动者x采取行动φ的理由。拉兹认为只有当p是事实,并且p也是行动者x采取行动的理由时,理由句才是真的。如上例中“下雨是不去郊游的理由”,句子本身并不预设下雨已经发生,只有当“下雨”这一事实真正出现,并且它也是我们不去郊游的理由时,该理由句的表述才是真的。因此实际上这个句子应该要重新表述为:“一旦下雨的情况出现,它的出现就是我们不去郊游的理由。”那么这样看来,理由句其实是有歧义的,有时它能表示行动者相信p,有时又不能。

为了弄清理由句歧义产生的原因,拉兹进一步分析了理由的性质和功能。他说:“我们甚至能够区分两种理由概念。它们不应当被看成具有同等的重要性,只有被理解成事实的理由具有规范上的重要性;只有它们决定什么应当被做。……另一个理由概念完全与解释性目的(explanatory purposes)相关而根本不与指引性目的(guiding purposes)相关。”这里的另一个理由概念指的是信念的理由。他给出了一个“朋友来信”案例来说明对事实理由和信念理由的区分:我收到一封朋友的来信,信中说他将会今天到达车站,收到来信之后,我打算去车站接这位朋友。在这个案例中,收到来信(p)是我(x)相信朋友今天到达(q)的理由,而相信朋友今天到达是我打算去车站()的理由,这里“P是x的理由”其实是对“p,并且p是相信q和R(φ)q,x”的省略。所以我去车站接朋友的行动受到两种理由的影响:一是收到来信这一事实,这是事实理由;二是基于事实我所产生的信念,即我相信朋友今天到达,这是信念理由。两种理由发挥作用的方式和它们与行动的关系是不同的。信念理由的合理性要建立在事实理由的基础之上,失去了收到来信这一事实的支持,相信朋友今天会到的信念必然受到质疑。所以,拉兹的结论很明确,人们的行动是被事实而非信念指导的,只有事实才能充当理由,只有当理由作为事实真实存在并且是某一行动的理由时,包含这一理由的理由句(……是……的理由)才是真的。日常语言中,理由句之所以会出现歧义,原因就在于理由是事实还是信念在句子本身的表达形式中,并没有明确地体现出来并加以区分。

当然.拉兹也并不否认信念作为理由在解释和评价行动中的重要作用。当我们需要解释我为什么要去接朋友,或评价这一行动是否合理时,我们当然可以说这是因为我相信朋友今天到达,我们有这种信念。即使事实上我并没有收到朋友来信,只是预感或猜测今天朋友会到,这种信念也可以用来解释我的行为,但是如果我们以这样的信念为理由去指导了行动,那么行动的合理性以及这一行动是否有意义都会受到质疑。

通过对理由句和理由概念的分析,拉兹认为理由从功能上来说,可以用来指导、解释和评价我们的行动。但只有事实理由对于指导我们的行动才是有意义的;而如果只是用以解释和评价行动,理由也可以是一种信念,存在于我们的意识之中。

拉兹对理由概念和理由句的逻辑分析以及关于事实与信念严格区分的观点,是贯穿他整个法哲学和实践哲学研究的一个基本原则,他研究理由问题的方法和思路不仅体现了他对实证主义分析法学传统的传承。更是他在理论研究上寻求创新和突破的表现。

首先,从方法的使用上来说,作为继边沁、奥斯丁、凯尔森和哈特之后分析实证主义法学流派的领军人物.拉兹对理由句和理由概念的逻辑分析典型地体现了他对实证主义概念分析方法的偏爱。这一方法他不仅使用在分析“理由”这样的关键概念上,也使用在许多相关概念上。比如他利用R(φ)算子定义和分析了“理由的冲突”(conflicts of reasons)和“压制”(overriding)概念:对于X和来说,p与q严格冲突,当且仅当,R(φ)p,x且R( )q,x;对于x和来说,p压制q,当且仅当,P和q关于x和在严格意义上是冲突的,并且R(φ)p & q,x且并非R(

)q,x;对于x和来说,p压制q,当且仅当,P和q关于x和在严格意义上是冲突的,并且R(φ)p & q,x且并非R( )p & q,x。他认为理由在指导我们的行动时,会发生冲突并相互压制,更强有力或分量更重的理由会压制较弱的,在合理的理由力量权衡之下,最终胜出的理由才会成为指导我们行动的真正理由。这样的分析又为他之后分析理由之间的强弱力量对比,对理由进行分类提供了逻辑根据。

)p & q,x。他认为理由在指导我们的行动时,会发生冲突并相互压制,更强有力或分量更重的理由会压制较弱的,在合理的理由力量权衡之下,最终胜出的理由才会成为指导我们行动的真正理由。这样的分析又为他之后分析理由之间的强弱力量对比,对理由进行分类提供了逻辑根据。

但拉兹的概念分析方法与早期实证主义分析法学的概念分析方法又略有不同。早期的奥斯丁、凯尔森等为了解释“法律”这一抽象和复杂的概念,通常会将它分析为命令、威胁、制裁、义务、意志等更为简单的概念,这是一种典型的还原论的概念分析方法,以简单的、原子性的事实或语句来定义和分析更为复杂的概念。拉兹显然已经抛弃了这样的概念分析模式,而是更多地采用语义和语用分析方法来直接界定概念本身。他对理由概念的分析就是最典型的例子。他并没有刻意寻找与理由概念相关联的其他概念来对它进行分析。而是直接从日常语言表述中包含理由概念的句子出发,分析理由概念在其中所表达的含义和发挥的作用,揭示语句本身所包含的歧义,分析其产生的原因,并在此基础上对这一概念的性质和用法进行分类。拉兹的这种在方法使用上的转变显然受到了语言分析哲学后期转向的影响。

其次,从研究的主旨和理念上来说。拉兹在事实与信念严格区分的基础上对理由的功能进行明确界定的做法既符合传统实证主义分析法学的基本理念,又体现了他对早期实证主义研究规范问题之视角的反思和突破。

传统实证主义分析法学通常认为法律研究应该关注法律是什么的事实,而不是法律应该是什么,以使法理学研究建立在现实而非形而上学的基础之上。拉兹始终坚持着实证主义分析法学的这一基本原则,他提出了渊源论(the sources thesis)的观点,认为法律的存在和内容是由渊源决定的,“一个法律的诸多渊源从来都不仅仅是一个单一的行为(如立法),而是多种社会事实的总和”,只有法律的有效性能够在社会事实中找到来源,得到确证,法律的实践权威才得以确立。正是因为秉持了实证主义分析法学只注重研究“确实存在”的东西这一传统理念,拉兹才将研究的重点一开始就放在了事实理由而非信念理由之上,认为法律作为事实理由的一种特殊类型。一开始就应该是事实的存在,而非信念。也正是基于对理由的这一区分,拉兹才能够摆脱在理由研究中最常见和讨论得最多的解释和评价行为的问题,而将重心转移到事实理由对行动的指导这一实践推理问题上,而之后他关于法律权威在实践推理中如何发挥作用,以及在更宏观背景之下来讨论实践哲学问题才能更符合逻辑地展开。拉兹本人对这一研究思路和其中理由问题讨论的意义有着非常清醒的认识,他说:“理由提供了所有实践概念之解释的最终基础,亦即所有实践概念必须经由表明它们与实践推理的相关性而得到解释。”

同时,拉兹对传统实证主义分析法学研究问题的视角进行了深刻反思,他敏锐地把握到早期实证主义者普遍使用的外在视角和方法的局限性。如果如凯尔森所述,各级法律规范只有依赖于体系中“基础规范”的权威才能获得其有效性来源,从而通过效力之链连接起来,形成一个封闭的统一体系,那么我们就只能将处于体系之外的人们对法律的服从归结为对权威与制裁的害怕。而受法律约束的人的主体性和其行为方式对规范及其体系的影响,在纯粹的外在视角之下被完全忽视了。这种思路和方法,显然无法真正解释现代法治体系下人们对法律的服从的真正原因。因此在《自由的道德》一书中,拉兹明确提出,法律的正当性来自于社会实践中主体对法律的承认。这里的主体不仅仅指司法官员,更是社会中所有应用法律的人。这些主体应当是自治的,即主体在表达自己的承认时,应当是在充分地了解了所有情况之后、在完全自愿而非被胁迫、被操控的情况下做出的。可见,拉兹试图从内在的角度来解释法律规范性的来源。将实践主体本身纳入到法律规范体系正当性的确认之中。而研究行动理由不啻为运用这一方法的最佳途径。因为实践推理总是通过理由来进行,理由是将人的行为与规则联系起来的最佳纽带,分析了理由的性质和功能,才能解释法律规范为何能够有效指导行动,实践主体为何遵循规范而行动。只不过在事实理由和信念理由的严格区分中,我们又能体会到拉兹理论中的矛盾。他排除理由中的相信、动机、目的和欲望等内在因素,把理由仅看作指导行动的外在事实,在某种程度上又堵住了外在理由转化为内在理由的道路,那么如法律权威这样的外在事实性存在,在指导行动时是不是强制性的,它与纯粹的暴力威胁有何区别,会不会产生义务,这些都成为了法哲学领域中关于拉兹理论的长期争论不休的问题。

事实上,许多学者对拉兹的“理由是事实而非信念”观点持不同意见。理由中包含着动机、目的甚至欲望,是他们批评拉兹的依据。如著名哲学家威廉姆斯提出了“行为的内在理由”学说,认为一个关于理由的陈述若要为真。就必须与行动者的内在动机要素联系起来。Berys Gaut也提出:“实践理由即行动理由,必须有能力为实践主体提供动机,并且因为理性引导行动,因此该实践主体必须有能力在适当的条件下根据这些理由来行动。”的确,一般来说,如果没有恰当的目标和对如何达到这一目标的充分的知识或信念,实践主体就不知道该如何行动,或行动会以失败而告终。但这些批评似乎并没有切中拉兹理论的要害。对于理由中所包含的目的和动机,拉兹在理由的解释评价功能中有过论述。“在解释性语境中所提到的理由通常是指人的精神状态,他的行动或欲望被解释,要么是他的信念,要么是他的欲望。”可见拉兹并非不承认理由中的动机和欲望因素。只是他认为为什么要行动和应该怎么去行动是两个完全不同的问题,信念理由可以恰当地用来解释我们为什么要行动,但并不能指出我们应该怎么去行动,只有事实理由,比如法律规范这一事实性的存在。不仅能够解释我们为什么要去行动,而且能够明确地指导行动,告诉我们应该怎么去做。也正是在区分了两种理由的基础之上,拉兹才能够将法律这种特殊的事实理由确定为一种实践权威,一种关于行为的权威,一种能够告诉别人如何去行动的权威,从而与在理论方面具有专门知识、其观点会成为别人相信某事为真的理由的理论权威区分开来。这样的法律规范才有能力参与实践性推理,才是行为产生、变化、消失的原因。同时它也只要求人们付诸相应的行动,而并不要求人们相信这一权威是真的。

在理由理论的逻辑建构中.拉兹的态度是犹豫、暧昧的。一方面,为了改变早期实证主义分析法学把法律看作封闭的规范体系。将实践主体排除在体系之外的做法,增强实证主义分析法学理论在现代法治体系下的理论包容性和解释力,拉兹创造性地引入了“理由”这一概念来说明实践主体与规范及其体系之间的关系.达到沟通人与法律规范的目的。另一方面,他又要坚持实证主义分析法学的基本理念和传统方法,将研究的重心放在“实际存在的法律”上,那么要以对“理由”的分析来支持他对法律规范及其权威的论证,这种理由就只能是实际存在的事实理由,而非信念,拉兹也只能尽力将相信、动机、目的和欲望等内在因素从行动理由中排斥出去,把理由仅仅看作指导行动的外在事实。

二、排斥性理由概念的提出及其强实证主义分析立场

自然法学派与实证主义分析法学派的论战是现当代西方法律规范理论发展的主要背景.论战的核心问题是关于法与道德之间的关系问题,拉兹是这场论战中重要的参与者和代表人物之一。他对理由问题的讨论和理由逻辑体系的建构。也是为在论战中坚持自己的强实证主义分析立场而服务的。

自然法学派主要关注“法律应当是什么”的应然问题。当代自然法学家们虽然对“自然法”的核心理念见解各不相同,但他们大多始终坚持要从法律领域之外寻找法律有效性和正当性的来源,大多强调正义或理性的道德原则是法的基础。提出应该将法律的道德性作为判断实在法是否正当的依据。这种立场很显然与自边沁、奥斯丁、凯尔森以来的实证主义立场完全不同。不管是边沁把“法律是什么”与“法律应该是什么”区分开来,还是凯尔森把分析法学的研究范围局限于法律的形式分析,而将政治和道德排除在封闭的法律体系之外,实证主义分析法学一直在努力排斥以自然法为代表的形而上学倾向。拉兹在两个派别的论战中,选择了更加严格的实证主义立场,他认为法律是人定的,法律的内容及其存在可以参照社会事实得以决定,而无需依赖道德上的权衡;法律的效力依其来源而获得,并且由于来源是行为或一系列的行为,因此有关法律效力的争论是基于事实问题的争论,与道德争论无关。

为了论证自己的这一观点,拉兹在对理由及其相关概念进行逻辑分析的基础上,选取了实践推理中理由之间的相互冲突作为人手点,对理由进行了进一步分类,提出了排斥性理由(exclusionary reasons)概念,这无疑为开启论证法律与道德关系问题的新思路做出了重要贡献。

拉兹还是从日常语言中理由句的表达人手,来讨论实践推理中理由之间相互冲突。他认为我们用日常语言来表达理由时,不同层次的理由都被称为理由、因素、根据、要素等,因此之前的哲学家并没有认识到和讨论过理由在不同层次上的区分,并且仅凭直觉,就将所有理由之间的冲突都描述为一个理由优于、压制或强于另一个理由,冲突的解决方式都是力量权衡。拉兹对这种实践冲突的直觉观点持批判的态度,他认为在很多例子中,这种观点都会受到挑战。而事实上。实践推理中的理由是分属不同的逻辑层次的,有些理由之间的冲突能够通过评估理由的相对力量或权重,并决定在理由的权衡中应该做什么而得以解决;有些则不行。比如在服兵役时,指挥官命令吉姆挪用属于一个零售商的有蓬货车,但吉姆的朋友劝他不要服从命令并说明了理由。虽然吉姆自己也赞同朋友的观点,但他同样也明白,朋友是否是对的并不重要,指挥官的命令就是命令,不论对错都应该服从,因为这就是作为下属的含义。在这个推理中,命令意味着并不由当事人自己来决定什么是最好的,不管理由权衡的结果怎样,命令本身就是执行命令的内容的理由。即使吉姆被命令去执行暴行。他本该拒绝,但他也要根据命令会胜过其他一般理由而按照命令行动。与此类似,当有的当事人因为时间的压力或喝醉酒、或屈服于强大的诱惑、或受到威胁、或意识到受自己情绪的影响等而无法相信自己的判断时。他们都会相信这时不依据理由的权衡来行动才是正当的。因此,拉兹认为实践中理由冲突的类型和解决的方式是多样的,理由也具有不同的类型,分属不同的层次。案例中吉姆自己和他朋友的理由以及指挥官的命令就是如此,前者是第二顺序的理由(first—order reasons)。后者是第二顺序的理由(second—order reasons)。行动中我们的大部分理由通常都属于第一顺序的理由,都是用来说明什么是某个行动中善(好处)的事实的,这种善使行动变得适恰:或给人以快乐,或保护人的健康,或使人获得钱财,或增进人的智知,或消减一个国家的贫困,或使一对陷入困境的朋友和好,如此等等。这些理由通常与价值、道德、追求和兴趣相关,在实践推理的过程中,它们通过参与力量权衡来发挥作用,它们之间的冲突可以通过力量权衡来得到解决。但第一、第二顺序理由之间的冲突则不能如此。为了说明这一点,拉兹提出了关键性的“排斥性理由”概念,认为它是第二顺序理由中最重要的一个类型,是要求行动者不按理由权衡来行动的理由。在实践推理中,如果这种理由与第一顺序理由之间产生冲突,那么该冲突要通过实践推理的一个一般原则得以解决.即排斥的理由与第一顺序理由发生冲突时总是胜出。

拉兹把所有权威的表达都看作是排斥的理由,其中最为重要的则是以法律规范为典型代表的由人制订并要求无条件服从的规则。这种规则具有三个重要的特征,以至于我们能够把它与其他第一顺序理由区分开来。首先,它们具有非显明性(opaque),即从表面来看这些规则往往不能指出行动的任何价值和善,但即使是这样,它们也同样可以构成行动的理由让我们按其行动,因为它们本身就是理由。比如一项国际象棋俱乐部的规则规定,俱乐部成员有权携带不多于三位的客人参加俱乐部的社会活动。这一规则并未说明不携带多于三位的客人的好处,但俱乐部的会员们仍然把这一规则作为行动的理由而按其行动。与我们因为一本小说深刻和精妙而去阅读它的这种能够直接说明行动中的善的理由相比较,这类理由的特殊之处显而易见。其次,它们具有内容无涉性(content—independence),即规则得到承认和遵守的原因往往与其内容无关。比如上例中,俱乐部委员会制定的规则的约束力得到承认的原因,不是因为它反映了俱乐部成员希望俱乐部只拥有少量客人.也不是反映他们希望自由选择自己携带的客人,而仅仅是反映了制订规则的委员会希望由自身来组织俱乐部事务的愿望,这一愿望与规则本身所涉及的内容毫无关联。因此,规则与其指导的行动想要达到的目标没有任何关系,规则是否得到承认和遵守的原因也与规则的内容无涉。也正因如此,这些规则才具有非显明性,我们从表面上才看不到规则所指导的行动能够带来哪些价值。再次,从证立的角度来说,这类规则本身是自主的(autonomous),它们实际上并不依赖于任何使其所要求的行动有益的因素来说明自身的有效性,它们的有效性来自于权威。因此,法律规范作为一种权威的表达,作为排斥性理由,即使我们并不能从中发现隐含的价值和善,并凭借这些来说明其有效性,我们也应该承认和遵守它。

拉兹“排斥性理由”概念的提出,以及他以此来论证法律权威的做法在学术界引起了很多质疑。比如,法律作为排斥的理由在实践推理中总是胜出,是不是意味实践推理的主体可以而且必须放弃理性的慎思,仅仅服从法律的权威即可呢?仅仅服从权威是不是非理性的呢?又如,这种排斥性理由观点如何解释现实中的违规违法现象,法律规范作为排斥性理由为何没有在实践推理中胜出呢?因此对这一观点,我们还需要进一步加以说明。

第一,拉兹在排斥性理由论中所谈到的实践推理,其主体主要是受法律规范约束的人。很明显。与规则相关的推理大致可以分为两种:一种是制定和执行规则的人的推理,在法律领域即立法者与法官的推理;另一种是规则所约束的对象的推理。对于前一种推理,在法律领域又分为有法可依和无法可依的推理。而对于后一种推理,只有一种情况,就是有法可依的推理。拉兹在排斥性理由理论中所谈到的推理基本上只涉及后者。在拉兹看来,规则的内容是否合理,法律优劣与否,与规则是否成为规则,法律是否成为法律,这是两个截然不同的问题。在理由理论中,拉兹还特别指出过“规则就是行动理由”的这种表述和观点并不确切。在他看来,只有“存在一个规则P(there is a rule that P)这个事实是一个理由,规则P(the rule that P)自身不是理由”。因此,拉兹研究问题的重心始终放在规则的存在这一事实上,而非规则的具体内容上,这一点与他一贯坚持的实证主义分析法学立场是完全一致的。因此,对于受法律规则约束的对象来说,法律是否存在的事实才是最重要的.法律是否法律才是最需要得到确证的。而对于制定和执行法律的主体来说,当出现无法可依的情况时,道德的考量才会通过自由裁量体现出来。因此通过质疑法律的内容是否合理,或是在恶法情境下。我们是否也要遵循排斥的理由必然胜出的实践原则来进行实践推理,显然无法切中拉兹理由理论所论述的要害。法律的优劣与否和法律内容合理与否的确是涉及道德和价值的立法学和伦理学问题,而这不是单纯的理由理论能够论述清楚的。

第二,拉兹的排斥性理由是优先的而非绝对的,是包含慎思的而非强制的。排斥性理由概念提出之后在学术界引发的诸多争议中,最具有代表性的质疑来自于伊利诺伊大学法学与哲学教授Heidi M.Hurd。她认为拉兹式的排斥性理由“与一个行动者应当根据理由权衡而行动这个原则相抵触”仅仅按照一个合法性实践权威发布的命令去行动,是非理性的,而“要判断一个权威是否确实在合法地行动,一个人必须在法律适用的每一个情形中权衡行动理由。以便监督被主张的权威遵循理由权衡而命令行动的能力”。在这里,Hurd与拉兹对“理性”概念的理解显然不同,Hurd更强调行动者的个人自主性。强调个人意志和慎思在行动中的作用。我们姑且不论Hurd所要求的行动者在每一次的行动中都重新衡量所有的第一顺序理由是否可能、高效并最终达到理性的结果.只从拉兹本人对排斥性理由的解释人手去回应Hurd对他的误解。首先,拉兹的排斥性理由并不禁止行动者对第一顺序理由进行权衡,行动者完全可以保留自己的意见和观念。只是相对于行动者自己的慎思来说。排斥性理由具有实践上的优先性,它要求行动者不要按照被取代或被排斥的理由去行动。这一观点在上文中我们所提到的拉兹对法律是实践权威而不是理论权威的论述中同样可以得到印证。拉兹所强调的法律权威只是一种实践权威,它只是针对行为的权威,要求人们付诸相应的行动,但并不强求人们思想观念上的认同,所以法律规范作为排斥性理由约束的只是行为,而非慎思。可见,拉兹的“排斥性理由”与哈特的强制行动理由概念(a peremptory reason of action)是完全不同的。其次,拉兹对于排斥性理由的使用范围也做出了说明:像第一顺序理由一样,每一个第二顺序理由也都有力量,也有一个固有的范围,它也会受到“影响范围的理由”(scope—affecting reasons)的影响。比如在吉姆的例子中,一个更高军衔长官的命令会比低级军衔长官的命令具有更大的排斥范围,相似的,吉姆与长官个人关系的好坏也可能影响排斥性理由的范围,这些辅助性因素还有可能会导致排斥的理由的范围缩小到以至于不能再排斥第一顺序理由。因此排斥性理由并非绝对,也非强制,它不禁止慎思而只是具有指导行动上的优先性。这既符合法律不干涉人的思想,只规制行为的特征,也为行为者通过慎思取消排斥性理由或缩小其排斥范围,推翻不合理的事实权威留下了余地。

第三,拉兹关于排斥性理由与权威之间的关系的论述的确存在着论证上的缺陷。“行动理由——规范——权威”是拉兹解释权威的基本思路,他一方面通过对理由概念、性质和类别进行逻辑分析,解释法律规范作为排斥性行动理由与其他理由的不同,用排斥性理由论证权威发布的规范在实践推理中指导行为的有效性,为法律权威理论的提出提供理由论的逻辑基础。另一方面,他又用法律权威的合法性来维护排斥性理由的排斥性以及它所遵循的实践推理原则。说明排斥性理由在行动中为何总能够高于胜于第一顺序理由。这种论证方式使得拉兹的理由理论存在不少模糊不清甚至循环论证的地方,也给我们解读其理由与权威思想带来了不少困难。

即便如此,我们仍然能够看到,拉兹引入排斥性理由概念,并将法律规范等权威发布的规则与之联系起来.对于他论证“法律与道德分离”的实证主义分析法学的基本原则,以对抗以德沃金为代表的当代自然法理论中的“法律与道德之间存在必然关系”的主张,具有重要的理论意义。

在拉兹的论证中,有一条非常清晰的从理由到法律规范的概念分析路径(见图1):

首先,从概念的属种关系上来说,作为排斥性理由中最为重要的类型的法律规范,它是排斥性理由这一属概念之下的种概念。而排斥性理由从类别和层次上来说,拉兹一开始就把它作为第二顺序的理由而与表达价值和道德的第一顺序理由严格区分开来,并在实践推理的冲突案例中为这种区分找到了现实的依据。其次,从性质上来说,拉兹又论证了以权威为基础的作为规范的排斥性理由具有非显明性、内容无涉性和证立自主性。正是这三个特征使得我们能够把它与第一顺序的理由区分开来。而这样一来,这一类型中的典型——法律规范,它的这三个性质也得到了论证。所以,在实践推理中,法律规范的权威性就无需以它所要求的行动的价值和道德为基础。反而,如果法律吸收了价值和道德的因素,那么它作为理由就会失去独立性,无法与第一顺序的理由区分开来。而在实践推理中,一旦法律必须通过理由权衡来发挥作用。并且无法保证成为决定性的理由而最终指导我们的行动,那么法律也就不能主张权威了。但法律必然主张权威,这是无可争议的事实,因此法律与道德应该相互分离。

可见,排斥性理由概念的提出,以及对不同理由类型的区分及其性质的分析,是拉兹论证“法律与道德分离”这一实证主义分析法学立场中最为关键的一个环节,它不仅为整个论证提供了概念分析基础,而且也从源头上避免了将道德与法律关联起来的可能。这种论证方式是拉兹在与自然法学派论战中强硬立场的最好表现,也为他之后提出法律的存在和内容总是由渊源决定埋下了逻辑上的伏笔。

三、拉兹理由理论的影响

拉兹对理由问题的研究,最直接的目的当然是为他解决法律是什么的实证主义法学基本问题提供概念和逻辑上的依据。首先,从方法上来说,他传承了实证主义分析法学重视概念分析方法的传统,但如上文所述,他的概念分析方法又突破了传统实证主义法学还原论概念分析方法的模式。而更倾向于用语义和语用分析方法来界定概念本身,这无疑是在语言分析哲学后期转向影响之下的对实证主义分析法学在方法上的推进。其次,从内容上来说,理由问题研究大大扩展了法哲学研究的视野和主题。拉兹在理由的概念、性质和分类上取得的成果。不仅为他自己的法律规范体系理论和权威理论提供了佐证,成为他在与自然法学进行论战中维护其强实证主义分析立场的有力论战武器.而且也为他将传统实证主义法学问题与道德和实践哲学问题联系起来,在更一般的规范性问题研究背景之下讨论法律问题提供了可能。再次,从论证视角和方式上来说,拉兹为法律权威寻求实践推理中行动理由的解释的做法,是独特且颇具新意的。在科学主义思潮盛行的时代,以凯尔森为代表的早期实证主义者更倾向于使用外在的视角和方法来分析法律及其规范性体系,他们通常会采用经验描述法、概念分析法和还原法等类似于自然科学研究的方法。这也使得他们在看待和研究法律时,通常持一种外在的立场,要求法律研究者能够站在研究对象之外,不带任何成见地、客观地观察和记录对象的特征,以描述的方式来建构一种“纯粹法”的理论,研究法律事实上是什么,将法律正当性确立的根据建立在事实领域之上。而拉兹的论证视角显然与此不同,他的理由论解释模式必然会将理由这一复杂因素带入到对法律问题的研究之中。虽然他把理由仅仅看作外在的事实性的理由,对其中人的动机、信念、理性等内在因素持一种保守和谨慎的态度,不愿为他之后论证法律的权威和规范性制造太多的理论困难,但是对实践主体的行动理由的讨论.必然会导致实践主体再也无法置身事外,以一种纯粹外在的视角来看待一个封闭的法律体系以及与其相关的实践推理问题。这种研究视角和方式的转变,使得法哲学理论在实践主体对法律的服从问题上会更具有解释力,也更能贴近现代法治体系的现实。

拉兹的理由理论一经提出,就在法哲学界引发了对理由问题的关注。他是这个研究领域无可争议的开拓者之一,正如John Broome所评论的:“在《实践理性与规范》这本书中,拉兹仔细地对理由概念进行分类整理,而且从那时一直到现在他都是这个概念发展中的一位领导者。”他对法律的规范性和权威进行理由论论证的研究方式也得到了后来许多法学家的高度肯定,比如后期的哈特就基本采纳了拉兹的观点,把法律理由视为一种“内容独立的和独断性的(content independent and peremptory)”理由。

然而,拉兹理由理论的影响,绝不仅限于法哲学的领域。他尝试把对法律规范的分析放到实践哲学的宏观背景之下。尤其注重对法律规范的指引功能进行实践推理意义上的解读。这一思路在他的理由分层理论和实践推理原则分析中明显地体现了出来。事实上,他对法律与道德关系的分析.也同样建立在他对一般规范理论和实践哲学的深刻理解之上。可以说正是拉兹引领了实证主义分析法学在研究思路上的重大转变,是他将实践哲学的视角引入了法哲学的研究之中,推进了分析法学乃至法哲学的实践哲学转向。但拉兹的目标又不仅仅是推进法哲学本身的研究,他还有更大的理论野心。他认为在分析理由问题的基础上对法律规范及其体系进行研究无疑是重要的,但这一研究只是实践哲学研究的一部分,它对道德、政治和其他哲学学科同样也是很重要的。他希望通过对理由概念的分析。完成或至少引出对道德哲学、政治哲学和法哲学等各学科中共用概念和共同问题的讨论。并以一种更开放的理念去研究它们在一般实践哲学中的应用及其结果。可见,拉兹的法学研究与他的实践哲学研究是紧密联系在一起的,要弄清法律规范及其体系的性质和作用,就必须在一般实践理性哲学中找到关于它们的理论得以建构的关键概念和逻辑基础。而对前者的研究,又会为实践哲学研究的推进起到基础性作用。理由概念的提出及其逻辑体系的建构,正是拉兹沟通法哲学和道德哲学等其他实践哲学领域的关键。因为不论是在法律实践还是在道德实践中,对理由及其相关概念的分析都是非常必要的,我们首先要清楚行动理由是什么,逻辑特征如何,才能理解理由如何指引人的法律实践行为或是道德行为.理由和各种规范为何具有某种可接受性。因此对理由问题的研究既要研究理由的性质和种类,也要研究理由正当性的来源,而拉兹的理由理论在这两个方面均有突出贡献。

因此,这也从某种意义上解释了拉兹对理由问题的敏感和关注为何会与当代西方道德哲学中理由问题研究的潮流不谋而合。自20世纪70年代Thomas Nagel开创了道德哲学领域以“理由”为核心概念来探讨种种问题的风气之后。英国著名道德哲学家伯纳德·威廉姆斯(Bernard Arthur Owen Williams)于80年代发表了《内在理由与外在理由》一文,许多道德哲学家如内格尔、科斯格尔、斯坎隆、帕菲特、迈克尔·史密斯、麦克道尔都卷入到对行动者理由的内在因素与外在因素的论战之中,他们的观点或多或少都体现出拉兹理由观的影子。而在实践哲学领域,Jonathon Dancy、Patricia S.Greens-pan、Joshua Gert、Alison Hills等哲学家也纷纷关注和探讨了理由的性质和类别等问题。如Greens-pan区分了积极的理由和消极的理由(positive reason and negative reason),Gert则讨论了理由的要求和确证两种作用。理由问题已然成为当代道德哲学和实践哲学讨论的热点和焦点。

当然,拉兹的理由观也受到了一些道德哲学家的质疑。比如斯蒂芬·达沃尔(Stephen Darwal1)以第二人理由(the second—personal reasons)概念为基础批评了拉兹关于权威理由的概念论。科尔斯戈德(Christine M.Korsgaard)对拉兹的理由、规范性和价值理论提出了异议。米勒(Seumas Miller)则从社会群体的角度批评和补充了拉兹的理由推理模式,提出社会群体中一个成员对规范的服从.在某种程度上依赖于其他成员对规范的服从。如果仅仅从规则、理由与个人的关系角度来分析实践推理。其解释是有局限性的。在实践推理中考虑和完善多人联合行动和集体行动的实践推理模式。才更符合现实实践推理的情况,也更有意义。

来源:《厦门大学学报》(哲学社会科学版)2017年第3期。